魯迅と仙台留学

-魯迅の見た露探処刑「幻灯」に関する資料と解説-

1.はじめに

2.魯迅の作品と描写の特徴

3.魯迅のインタビューの中の中国人露探処刑幻灯(映画)事件

4.中国人露探の処刑に関する資料

5.まとめ

1.はじめに

魯迅は終始一貫、医学から文学への転機を得たのは仙台医学専門学校に留学中、中国人露探処刑の幻灯(あるいは映画)を見たことであると語った。

中国人露探処刑に関連する資料を紹介し、解説を加える。

2.魯迅の作品と描写の特徴

「『吶喊』自序」(1922年)、「ロシア語訳『阿Q正伝』序および著者自叙伝略」(1925年)、「藤野先生」(1926年)、「魯迅自伝」(1930年)、「自伝」(1934年)の5作品を検討する。

5作品は前半生にもとづく創作に近いもの、旧ソ連の読者に向けた簡潔な自己紹介、仙台医専時期を素材にした自伝的小説、自伝、欧米の読者に向けた自伝とそれぞれ特色をもっている。

露探処刑の場面の叙述には

(1)幻灯か映画か

(2)いつ見たか

(3)どこで見たか

(4)処刑の方法は何か

(5)中国人の見物人はいたか

(6)医専生の反応は

(7)魯迅の受け取り方は

などで異同がある。

(1)「自伝」以外はすべて幻灯となっている。

その原文は「電影」である。

「電影」は日本語で「映画」と書く。

「映画」とはまず写し絵のことであり、ついで幻灯スライドの意味に用いられ、さらに映画フィルムの意味に転用された。

日露戦争当時、記録映画は活動写真と称されていた。

(2)「いつ」では、「吶喊・自序」はちょうど日露戦争のころ生物学講義の合間、「自叙伝略」はちょうど日露戦争のさい偶然、「藤野先生」は第二学年の細菌学授業の余り時間、「魯迅自伝」は日露戦争の最中偶然、「自伝」は言及がない。

仙台医専の授業で、生理学は2年の1学期から、細菌学は2年の2学期から始まった。

幻灯を使ったのは細菌学授業であった。

(3)「どこで」では、「自叙伝略」、「魯迅自伝」、「自伝」はいずれも言及していないが、その他は仙台医専とはっきり書いている。

(4)「処刑方法」は、「吶喊・自序」は斬首、「自叙伝略」は斬られる、「藤野先生」は銃殺、「魯迅自伝」は斬られる、「自伝」は言及していない。

日本兵が刀あるいは銃を使って処刑したと叙述が一貫していないところに転機を得た決定的な場面という印象が弱くなっている。

(5)中国人の見物人は、「吶喊・自序」はどれも頑丈な体格だが、ぼんやりした表情を浮かべていると具体的であり、「自叙伝略」には登場しない、「藤野先生」は取り囲んでみているとシナリオのト書き風であり、「魯迅自伝」と「自伝」には登場しない。

3つの自伝には見物人は登場しないが、「吶喊・自序」では中国人は愚弱だから見せしめの材料とされたり、見物人に甘んじていると処刑される側と見物人双方に対して批判的だが、「藤野先生」では同胞の処刑を見物している側により批判的な眼が向けられている。

見物人には、医学を放棄して文学に転機を得たとする場面を展開する重要な役目を振り当てている。

(6)医専生の反応について、3つの自伝は言及しない。

しかし「吶喊・自序」ではしばしば同級生たちが拍手と喝采をしたこと、「藤野先生」では同級生たちがいちいち拍手し喝采し万歳を叫んだと強調して書いている。

医専生には、同胞の処刑場面を見物する魯迅の屈辱的な気持ちを強調する役目を振り当てている。

(7)魯迅の受け取り方について、「吶喊・自序」では、そのあと東京に戻ったこと、医学は緊要事ではないと思ったことを書いている。

「自叙伝略」では露探の処刑を見たことと新しい文芸運動の提唱が直結している。

「藤野先生」は「あの時あの地において、私の考えは変わってしまった」と小説らしい含みをもたせた表現になっている。

以上のように魯迅が文学への転機として語る中国人露探処刑の場面の描写に整合性が欠けていることを指摘しておく。

3.魯迅のインタビューの中の中国人露探処刑幻灯(映画)事件

魯迅は朝鮮の申彦俊と日本の山上正義とのインタビュー記事を残している。

申彦俊とのインタビューで、魯迅は医学を選んだ動機は「人種を改良し強種を形成して強国になれる」と考えたからであり、医学から文学への転機を得たのは映画で中国人スパイの射殺場面を見たからであると語った。

(「中国大文豪魯迅訪問記」、原載は「新東亜」第4期、1934年 『外国友人憶魯迅』北京図書出版社、1998年)

山上正義は魯迅の死を悼む記事の中で、露探処刑の幻灯を見たことが医学から文学への転機になったというエピソードについて本人に直接確かめ「大体本当のようである」と書いた。

(林守仁「魯迅の死と広東の思い出」、「改造」1936年12月号、林守仁は山上のペンネーム)

申彦俊のインタビュー記録が注目される。

中国人露探の処刑は映画館でニュース映画で見たのであり、射殺される場面を見たと具体的であり、作品で書かれている内容とは違いがある。

4.中国人露探の処刑に関する資料

探し出した資料は、現存する日露戦争幻灯スライド、当時の地方紙(『河北新報』と『東北新聞』)および雑誌(『日露戦争実記』と『風俗画報』)である。

これまでに通覧できた関連の研究と中国発行の資料集も参考にした。

(1)地方紙の記事から

「風雲児」署名の記事「露探四名の斬首」(『河北新報』1905年7月28日付)

「場所は鉄嶺の街を離る約五丁南方の墓地であった??見物人は例の清人(ちゃんちゃん)老若男女五千名ばかり押し合ふておった」

「露探と決定したる四名の支那人は何れも四〇歳前後??我憲兵に縛めの縄を引かれ屠所の羊といふ形でやって来た」

「兎角して彼らは見物人の正面に引き直され兵站部某憲兵は氷のごとき刃を抜き放ち

片っ端から見事その首を斬り落とし憎むべき四名の者共は遂に新戦場の露と消えたのである」

(2)『日露戦争実記』の記事から(以下、『実記』と略記する)

一.『実記』第37編(1904年10月22日号)にのった柳堤の従軍通信

「九月五日、我が軍用線を切断せんとし?露国の犬」は「たちまち拿捕せられて、同月十日銃殺せられたる」

「九月十九日」手に手に白布を振って敵兵に信号を送っていた四名の中国人を

「高粱生ひ茂れる畑中に生擒し海牙条約陸戦条規に照らし、同月廿六日を以って死刑を宣告した」以下略。

二.『実記』第47編(1905年1月3日号)に載った小蘇堂の記事

「新年御題」(露探嫌疑者と黄金の山の要約)

旅順包囲をやぶって敵に糧食と弾薬をひそかに送っていたとの嫌疑で中国人を捕らえ処刑しようとしたら、付近の村落から全住民が命乞いにきたので許した。

翌日、その中国人がお礼にミカンを山のように持ってきた。

三.『実記』第83編(1905年7月23日号)に載った「従軍余録(続)」の「七、法庫門の教会」

「天主教の二人の宣教師は○○(露探のこと―引用者注)の疑いのある奴原であったが、天主堂で使って居った支那人は我軍のため、捕らわれて処刑さるゝに至った」

四.『実記』第95編(1905年10月23日号)に載った「戦陣実見録」の「露探取締」

「支那人は彼我の軍容を察知して間諜の役目を果たし居るものが夥しい」が、告諭を発して後「良民と不良民との区画が漸次明瞭となって」

「我が兵の刃の露と消えたものがあり、或ひは銃殺の罰に処せられたものもあった、我が軍人の中には此露探殺戮を志願して其任に当ったものもある」

五.『実記』同上の「露探の刑罰」から

(高崎山の司令部にとつぜん敵弾が集中するようになったので調べたら)

「にくむべき露探が?かくれて?旗を打ち振る、敵はこの合図を目標にして重砲の火蓋を切るといふ始末と知れた」

「此露探は尋問の結果罪状のもっとも重きものと決したが、其所業たるや、憎みても尚ほ余りある仕業である」

「我々新聞記者も?洋杖の刑罰を加えてやった」

(3)『風俗画報』の石版記録画から

『風俗画報』第296号(1904年9月15日号)征露図絵第12編

「我兵営城子において清国人を捕らふるの図」全ページ大で掲載。

挿絵の上段に表題と署名入りの解説がつけられている。

それによると、砲兵第一旅団の兵士が敵に合図を送った中国人を捕らえて斬首したという。

『風俗画報』は日本のグラフ雑誌のさきがけ、東陽堂の出版。

日露戦争にあわせて征露図絵を28編、凱旋図絵を5編刊行した。

これ以外に中国人露探の図は見当たらなかった。

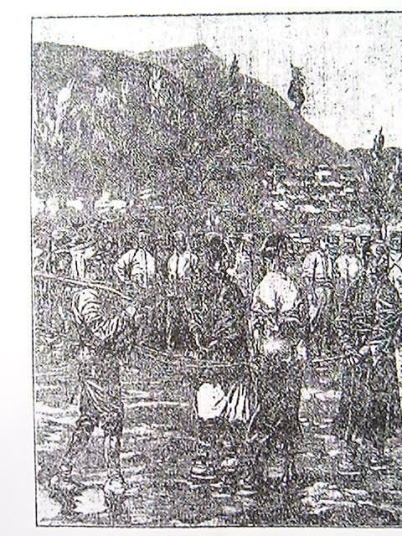

(4)地元紙の挿絵から

河北新報1904年12月22日付第一面の挿絵「露探支那人の護送」

辮髪姿の中国人が3名、後ろ手に縛られ腰縄をつけられて、鉄砲をかついだ日本兵に追い立てられている。

大勢の日本兵が立ったまま眺めている。

これと同じ絵が「The Illustratede London News」1904年11月3日号に掲載された。

(ほるぷ出版『日本の歴史』)

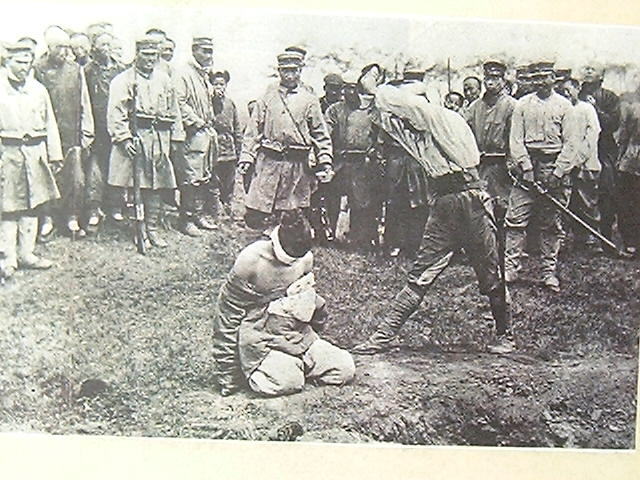

(5)写真「露探の斬首」

写真には「穴の前で露探が殺された 見物のなかにはわらっていた兵隊もいた」「1905年3月20日、満州開原城外」と解説がついている。

開原は瀋陽の北、約90キロの町である。

画面中央には露探とされた中国人が目隠しのうえ、もろ肌脱ぎの姿勢で座らされ、上着に何かを書き付けた白い布を挟み込まれ首を突き出している。

その脇で日本兵が今まさに軍刀を振り下ろそうとしている。

最前列に日本兵が見物し、その後ろから20名近い中国人がとりまいてのぞきこんでいる。

この写真は出所不明と説明つきで、太田進「資料一束―《大衆文芸》第1巻、《洪水》第3巻、《藤野先生》から」(中国文学研究誌「野草」第31号、1983年6月)が紹介した。

中国では隗?「魯迅が医学を棄て文学に進むときに見たスライド」

(「社会科学戦線」1980年第3期)が紹介したというが、筆者未見。

この写真は写真集「満山遼水」(1912年11月2日印刷)に収められ、タイトルは「露探の斬首」であるという。

(王保林「『幻灯事件』に密接な関係をもつ一枚の写真紹介」、「魯迅研究動態」1989年9月号)

日露戦争当時の写真と確認でき、魯迅の仙台医専在学中にすでに公表されたという確証はないが、仙台市内で何回か開かれている日露戦争報道写真展で魯迅の目に触れた可能性はあろう。

近年、写真週刊誌「FOCUS」通巻762号(1996年11月6日)にも同じ写真が掲載された。

(6)『実記』のグラビア写真から

「実記」第108編(1905年12月13日号、最終号)のグラビア写真「露探とされた中国人の処刑」写真には和文と英文で表題がついている。

和文─満州軍中露探の処刑

英文─Panishment to the Russian spys in Manchurian(PanishmentはPunishmentの誤り)

さらに解説がついている。

「満州土人中、数しば露軍の間諜と為て我軍の運動を敵に通ずる者あり。捉はるる毎に斬に処す。本図は其一なり。」

写真の中央には辮髪にゆった中国人が一人、目隠しされ、縛られてすわらされている。

その後ろわきに日本兵が一人、白人を振りかざして今まさに首を斬らんと構えている。

其の後景には、日本兵が幾重にも取り囲み見守っている。

しかし、中国人は一人も写っていない。

この戦記雑誌『実記』は博文館(社主、徳冨蘇峰)の発行で、部数10万と自称し一般に広く普及していた。

戦争中に108巻刊行された。

現在、国立国会図書館にも全巻そろっていないが、そのうち66巻を入手し調査した。

(7)日露戦争時局幻灯スライド

1904年5月から7月前後にあった実際の戦闘を題材にとっている。

東北大学医学部細菌学教室から日露戦争幻灯スライド15枚と幻灯器とともに発見された。

一枚ずつ番号と標題が付けられ、第2、第4、第5、第12、第16が欠けている。

1組20枚で製造、販売元は東京浅草並木町の鶴淵幻灯舗であった。

同社のスライド広告が地元紙に「征露映画第2回15枚、第4回20枚、第7回30枚、第8回30枚」と掲載され、シリーズものだった可能性が高い。(河北新報1905年1月6日付)

ここで「映画」というのは幻灯のことである。

細菌学教室に残るスライドは1904年5月から7月頃の戦闘に題材を求めたものばかりで、中国人露探の処刑スライドはなかった。

細菌学は中川愛咲教授の担当で、1906年1月から魯迅も幻灯を使った最新式の授業を受けている。

教授みずから、授業の余り時間に日露戦争時局幻灯を上映したという。

文部省は忠君愛国の志操を鼓舞するとして時局幻灯の上映を奨励した。

仙台市内の日露戦争幻灯上映は1904年7月に行われたが(東北新聞1904年7月30日)、

その後は急速に発展した映画にとって替られる。

(8)日露戦争記録映画について

仙台市内で日露戦争記録映画が最初に公開されたのは1904年4月、森徳座の興行であった。

「外国より直輸入の最新式」を謳い文句にして、「日露両国使臣の談判より仁川旅順の大戦争まで」と「第二回旅順要塞大激戦並びに77氏決死隊広瀬中佐名誉の戦死まで」が上映され、同時上映はメリエス作「月世界旅行」とメリエスとアーバン商会合作の「エドワード7世の戴冠式」であった。

(河北新報1904年4月20日)

この後、1904年は7月から毎月、05年は3、5、7、8、12月、06年は5月末から6月、8月、9月、10月、11月、12月と興行が行われた。

当時は記録映画を「日露戦争活動写真」と称していた。

日露戦争記録映画には舶来ものと国産ものがあった。

日本、ロシアのほかイギリス、アメリカ、フランスからも従軍記者とカメラマンが競い合って撮影したのである。

吉沢商店扱いの映画フィルムはタイトルつきが48本、ほかに陸海戦フィルムが270本以上あった。

(『実記』の広告欄から)

これまで日露戦争記録映画についてはほとんど調査されておらず、なお研究の余地があり、今後を待たねばならない。

それらの中に中国人露探の処刑を撮影した記録映画はまだ探し出せないでいる。

(9)記録映画「満州馬賊の処刑」スチール写真

イギリス、アーバン商会の1904年映画目録から、

記録映画「リィ・タン、満州馬賊チュンチュズの頭目の処刑」のスチール写真。

処刑直後の写真は、画面中央に辮髪をたらした処刑人が右手に大刀を下げて持ち、生首が右側に転がり、もう一人が左側でかがんで後片付けをしている。

その背景には子供から大人まで中国人が処刑の現場を見学している。

( “Dianying Electric Shadows An Account of Films and the Film Audience in China” The MIT Press Cambridge,

Massachusetts and London, England, 1972 )

発見者の映画評論家ジェイ・レイダは「中国人処刑を撮影した唯一の動画」との広告文と1904年の目録であることから、魯迅は露探処刑の幻灯ではなく、この馬賊処刑の映画を1906年に見たと推測した。

しかし、馬賊処刑の場面は露探処刑とは状況設定が異なる。

さらに地元紙の興行欄を調査すると、1906年1月から3月に仙台市内では映画興行がなかった。

5.まとめ

魯迅は日露戦争の最中にも戦後にも中国人露探処刑のさまざまな報道に接した。

写真には中国人露探の斬首を見物する中国人という場面があった。

しかし日露戦争時局幻灯スライドと日露戦争記録映画の中に中国人露探の処刑の場面があったという資料的な裏付けは今のところつかめていない。(渡辺襄)